RESSOURCES

Exposition « Sculpture, résistance de l’accélérateur vertical », Galerie d’Art et d’Essai de Paris

1991, 20 pages – 23 x 30 cm.

Exposition des « Sculptures », Musée national de la Céramique de Faenza (ITA)

1995, 63 pages – 21 x 28 cm.

Exposition « Les Nymphéas de Louis Cane : Regard sur Claude MONET », Musées de Kawamura, Kurashiki, Hokkaido (JPN)

1995, 205 pages – 22 x 19 cm.

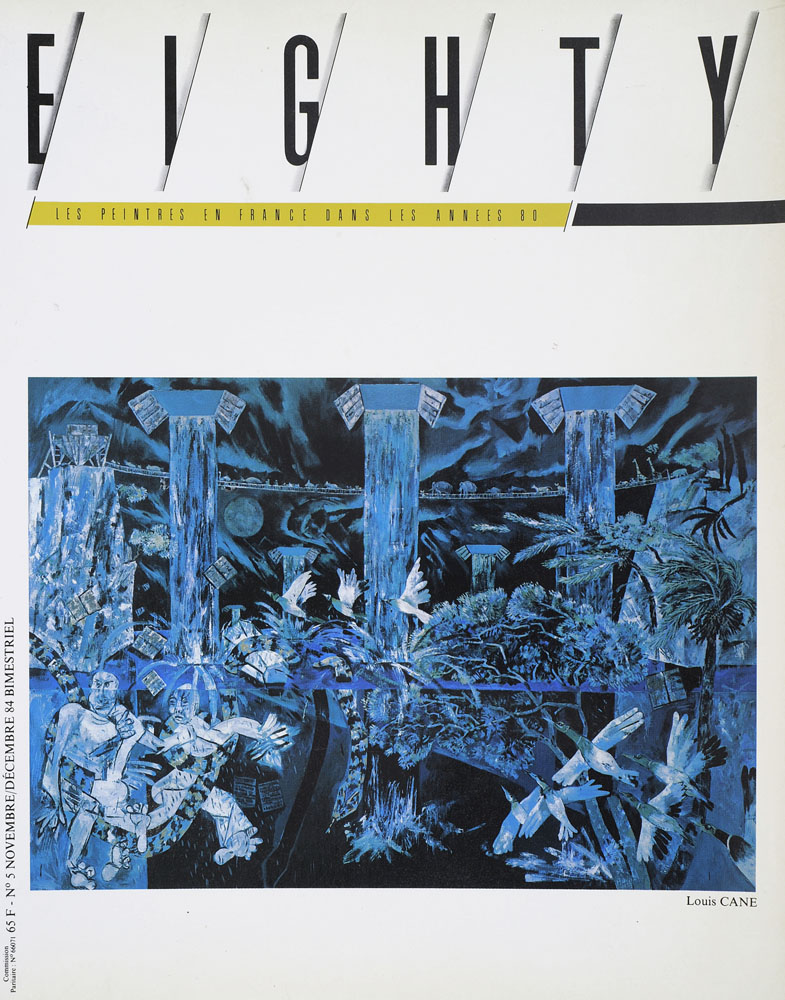

LE THÉÂTRE DE LOUIS CANE

(Philippe Sollers, 1986)

Très tôt, Cane a vu simultanément grand et petit. Toiles hautes, châssis, déroulements et détails, lignes et personnages dressés bientôt dans l’espace et le peuplant par essaims, il veut maintenant de plus en plus montrer une foule n’allant nulle part, une fête, un lendemain de catastrophe porté, dirait-on, par une intensité venue de l’intérieur des corps.

En somme, il a commencé par des rideaux, et puis, brusquement, il les a tirés. Qu’y avait-il derrière les plages de couleurs, les surfaces optiques ? Au-delà du support montré pour lui-même ? Quelle société ? Quelle mémoire ? Quelle mythologie ? Surprise, en effet : tout un théâtre. Tout un renouvellement de la comédie. On comprend qu’à partir de là il se soit mis à travailler sans arrêt. Finie l’époque heureuse, un peu nonchalante, de l’abstraction en peinture. Époque nécessaire, pourtant, comme une solide approche de l’architecture. Il fallait les plans, les cadres, la géométrie, un certain oubli des salles anciennes ou modernes. Et puis, de nouveau, les trois coups : c’est le moment de la scène.

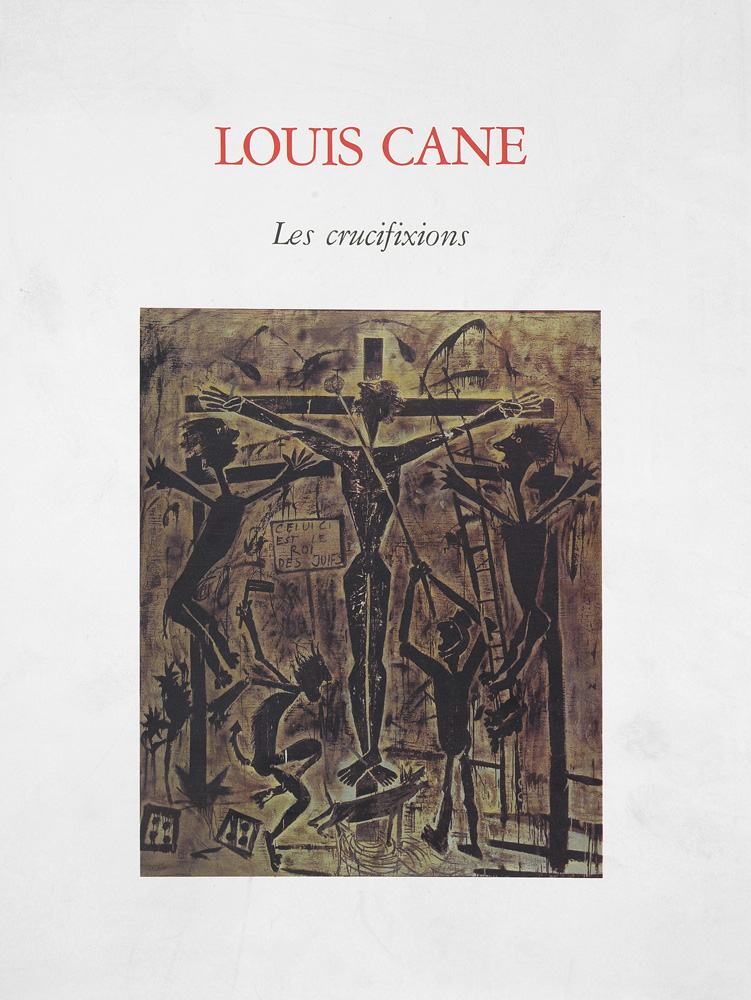

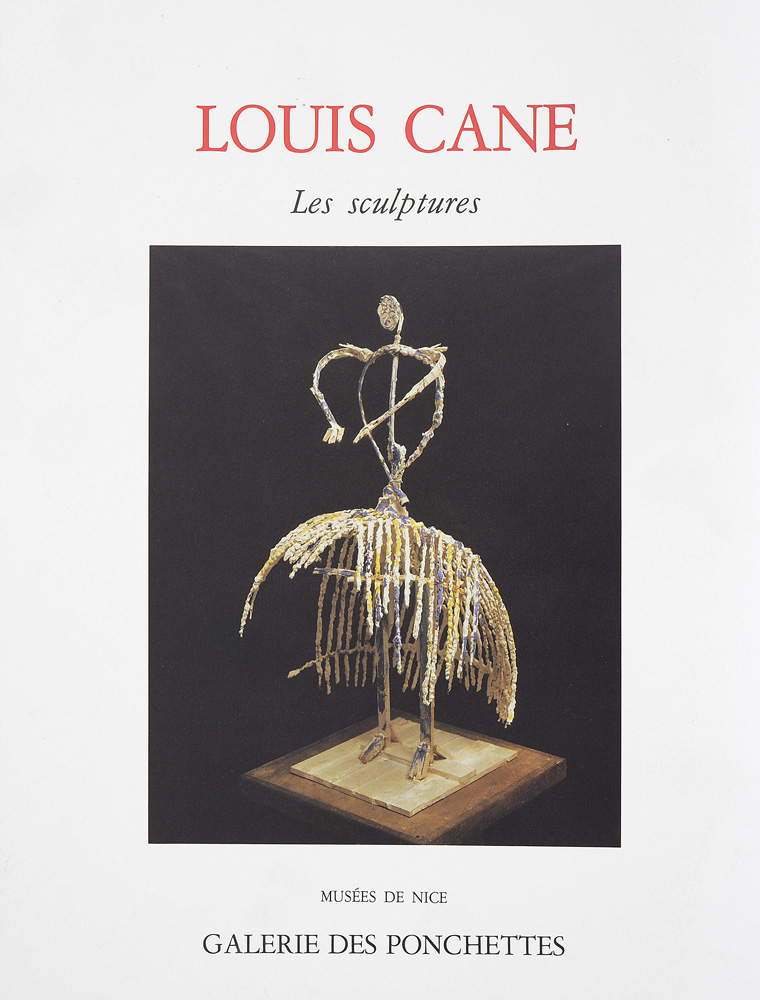

Les Beaux-Arts, comme on sait, sont dans un drôle d’état. La sculpture tout particulièrement, et pas par hasard. Tous les courants de ce qu’on appelle l’art moderne sont en réalité confrontés, me semble-t-il, avec un seul problème : la disparition du dessin, de l’aptitude à dessiner, à former la représentation des volumes, surtout physiologiques. C’est pourquoi le « retour à la figuration » est un tel danger pour la plupart des artistes. Soudain, leur maladresse ou leur ignorance éclate, l’âge d’or « américain » s’effondre ou se provincialise, il ne reste qu’une approche caricaturale ou décorative des coordonnées classiques, lesquelles ont toujours persisté sous les différentes innovations formelles des grands « européens » : Picasso, Matisse, De Kooning. L’idée de la mort de l’art ouvre sur un art de la vie sans mort, commémoration et cimetière plus ou moins intégré à une cité péniblement forcée au futurisme sociologique. L’étalage, ces derniers temps, de la régression en sculpture saluée de gauche à droite et de droite à gauche par les fonctionnaires de ce que Cane appelle, de façon accusatrice, « l’art participatif », en est la preuve. Voyez les grandes cérémonies d’Angoulême, pardon, de New York : feux d’artifice et défilés officiels, folkloriques, devant une des plus laides statues du monde qui ne peut évoquer la liberté que pour des masses ayant à jamais sacrifié en elles-mêmes le principe de plaisir. Exaltation de la mère alsacienne, la sévère Madame Bartholdi, contemporaine d’Auguste Rodin, lequel ne l’aurait sûrement pas prise pour modèle de ses bacchanales. Angoulême capitale du monde libre ? Pourquoi pas ? C’est vrai qu’on y vit mieux, pour finir, qu’à Moscou, Tripoli, Pékin, ou La Havane. Mais est-ce là le sujet ? N’avons-nous plus à choisir qu’entre le réalisme socialiste et le socialisme réaliste ? Entre les bulldozers et les fausses colonnes ? Entre la mode et la publicité ? Entre le sinistre mauvais goût des uns et le marketing frénétique des autres ? La planète serait-elle devenue une immense région dédiée au commerce hâtif du stéréotype et du symbolisme minimal, signe de reconnaissance robotique pour immigrants universels ? C’est possible. Mais alors à quoi bon une chèvre de Picasso ? Une jeannette de Matisse ? Un plâtre peint de Giacometti ? Une femme de De Kooning ? A quoi bon l’expérience intérieure d’un individu ? Vous me ferez des sculptures pour débats collectifs, flonflons et discours, inaugurations administratives et remises de médailles. Vous serez un régisseur de la bonne société à solution finale, loisive, réconciliée dans le supermarché général. C’est très bien, disent les uns. C’est une honte, disent les autres. Mais écoutez plutôt la façon dont ils sont d’accord sur le fait que c’est dans ces termes que se pose désormais la question de l’art : ils sont ensemble dans le même théâtre massif, collectif, scoutiste, boutique de luxe et design. Je connais quelqu’un qui prétend aimer à la fois les dessins torturés d’Antonin Artaud et les sucres d’orge pour temple anti-grec de Buren : on peut dire que la confusion, là, est complète. Tant de souffrances, d’énergie, de torsion métaphysique pour en arriver à envelopper des ponts dans des housses-poubelles en plastique, à marier du marbre et des stores ? Tant de rage à imposer sa plus intime vision débouchant sur la cohabitation dans l’unanimisme middle class ? Tout est bien qui finit bien, en somme, et celui qui ne se prosterne pas devant la grosse vache à torche inspirée par Frau Bartholdi ne peut être que dégénéré, n’est-ce pas ? Je vous propose simplement d’imaginer une minute la Gertrude au Fly-Tox de Cane à la place de la statue de la liberté, dans le port de New York. Voilà un hommage actuel de la France à l’Amérique ! Un juste retour des choses avec diagnostic précis sur Madame Stein ! Une façon de comprendre comme le temps passe !

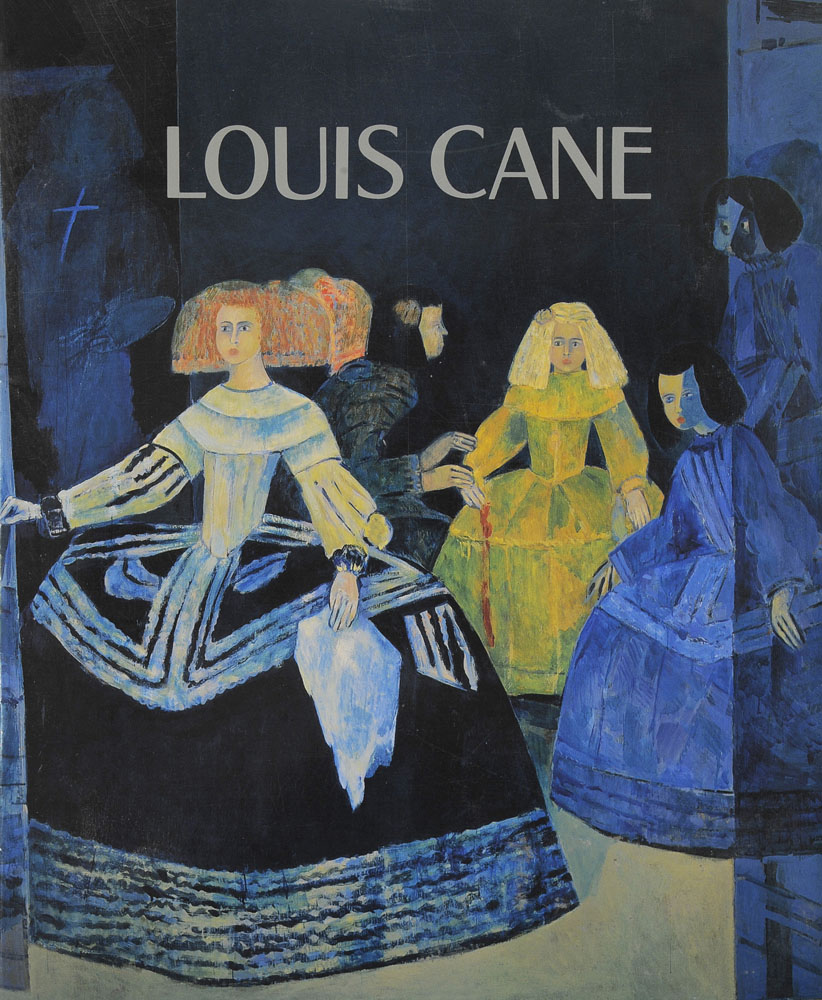

Cane, donc, n’est pas un bon fils. Sous ses airs de gentil garçon un peu enveloppé, lent, la révolte est là, marquée en retrait, dans les yeux, par une ironie patiente. Il parle doucement, Cane, il est bien décidé à sortir de lui une population qui va manifester son désaccord avec la réduction soviétique ou le spot yankee. Est-ce le souvenir enfoui de ses origines italiennes ? Le voilà à la recherche d’une commedia dell’arte qui pourra montrer, en la retournant, la dérisoire comédie sérieuse qui s’est emparée de l’art. Un certain grotesque, par conséquent. Une allure de farce. Une malice de mauvais élève pendant les célébrations en l’honneur de la Grande Mère Porteuse. Au commencement, cette Ève au serpent se dandinant, boudinée, devant le phallus qu’elle aurait pu être si elle n’était pas née à côté d’elle-même. Et puis ce Moïse condamné à se demander si c’est vraiment de lui qu’il s’agit, ou de son bâton. Problème de colonne vertébrale, de baguette, de canne, en effet, dans l’aveuglement ambiant où une humanité de bazar se raconte à présent qu’elle maîtrise le cours de sa reproduction et de toute l’histoire. Qu’on retrouve cette Ève interloquée, un peu plus tard, en train de pousser sa petite voiture aux jumeaux, ou bien en sorcière montée sur rateau ou pinceau (sans parler de la Gertrude au fly-tox, merveilleux emblème de la petite-bourgeoise désormais mondiale, cultivée, hygiénique, triomphante, active), rien de très étonnant, les contemporains étant en effet, de plus en plus, des hommes ou des femmes des cavernes ou de l’âge du bronze simplement porteurs des gadgets des grands magasins. Ils disparaîtront, bien sûr, comme les autres, et leurs crânes ne seront peut-être que de pures apparences, comme nous le rappellent les Masques que je vous propose de regarder en même temps que le Bébé à la crécelle résumant la continuité infantile et bruyante de tout le spectacle. Le pas de danse de l’ensemble ? C’est la Sorcière éclatée, une des grandes réussites de Cane, d’une espièglerie et d’une élégance incompréhensibles, qui semble annoncer la victoire définitive de la bêtise béate mais bondissante quand même, comme si, au bout du désespoir et du déchet, un souvenir irrépressible de Samothrace emportait la pauvre forme humaine dans un dernier vol de beauté. Moquerie corrosive et compassion : voilà les deux nerfs principaux de cet exorcisme entamé avec les « Déluges », où l’on voit que les habitants de ce monde moderniste en plein archaïsme méritent, en effet, l’anéantissement et une sorte de salut calme, méditatif et lavé. Il y aurait donc une issue ? Un port ? Une île bienheureuse malgré la connerie et la grimace de fond, ou à travers elles ? Il faudra se poser la question devant la Fontaine publique, théâtre à l’intérieur du théâtre, où la parole et la musique sont explicitement appelées à se faire entendre. Ou encore, je pense à cette Résurrection que Cane prend et reprend sans cesse dans un coin de son atelier : ce grand Christ tiré du suaire de Turin, se dressant au moment du flash d’outre-mort, peut-être l’œuvre la plus ambitieuse de toute la sculpture actuelle, et en tout cas la plus folle, car il est fou, ce Cane, vous vous en apercevrez peu à peu. Logiquement, il devrait déjà provoquer toutes les résistances et les malveillances ambiantes, l’hostilité des notables d’Angoulême qui ont sûrement déjà perçu son autonomie saugrenue. Il se prépare des jours difficiles : c’est bon signe. Les Bourgeois de Calais n’étaient pas non plus prévus au programme, n’est-ce pas ? Pas plus que le Balzac, statue de la liberté s’il en est. Comment voulez-vous en effet que ces dames acceptent de se retrouver dans la position, pourtant charmante, des Trois femmes sur la balançoire ? De quoi parlent-elles ensemble ? D’art moderne ? De Gertrude Stein ? De Peggy Guggenheim ? Et la Grande femme au tabouret ? Que regarde-t-elle ? Son artiste préféré ? Celui des caoutchoucs et des feutres ? Encore un point marqué par Cane dans le seul dialogue qui, visiblement, le préoccupe sans cesse, avec qui ? Picasso, bien sûr. D’où les Ménines, étape obligée d’un règlement de cour, de théâtre en soi, qu’il transforme en petits tanks de l’impénétrable (ce que voulait dire, sans aucun doute, Velasquez). Théâtre, théâtre : on ne peut pas s’en débarrasser, même avec des tonnes de télévision et d’images publicitaires. Il y a toujours ce tas de viande à sexe qui contemple la comédie dans son coin. On revient sans fin buter sur un buste. Ça finit encore une fois par des grâces empalées frontales. Ou par un nu couché, une danseuse assise. Il faut sérieusement se demander pourquoi toutes ces allusions à la « sorcellerie » dans ces figures : pas bien méchantes, ces sorcières ; plutôt ridicules. Mais Justement. Les envoûtements, aujourd’hui, n’ont rien d’âprement hurlant ou romantique. L’inhibition, les aiguilles, les fétiches, les nœuds, les sorts, ne sont sans doute rien d’autre que des trompe-l’oeil ; un simple jeu de mots, une interruption pour rire, nous en délivrent. La sorcellerie, à Angoulême, c’est le règne du laid et de la misère sexuelle voulue comme telle. On risque de ne même pas s’en apercevoir puisqu’on ne croit plus au mal. Le nihilisme sorcier n’est rien d’autre : tout se vaut, tout est pareil, c’est la grande prostitution idiote par le bas, mieux vaut dormir, enrichissez-vous, soyez somnambules, la communauté des narcissismes vous retient dans le persistant, on-dit géré par la mercerie… À moins que cet Apollon en érection… Ces hommes-rois assis… Oui, étrange silence… Quelque chose de difficile à saisir se passait dans la dernière exposition de Cane à la Galerie Beaubourg… Malaise des visiteurs… Volonté de l’ensemble… Vide farouche pour caricatures dansantes… Il faut rencontrer Cane dans son grand atelier honnête : voilà un lieu, à Paris, où l’aventure se poursuit dans l’ombre. Vers la fin du XXe siècle : Louis Cane, artiste français.

LOUIS CANE DANS SES MEUBLES

(Jacques Henric)

Fin du 18e siècle, la bourgeoisie a pris le pouvoir. Les privilèges de l’aristocratie sont abolis. La technique va connaître un grand bond en avant. L’idée de progrès, réactivée par les Lumières, puis la Révolution française, devient le moteur de l’idéologie de la nouvelle classe sociale en plein essor. Essor économique et essor politique. Une production mécanisée est dans un premier temps à l’origine de progrès et de bienfaits sociaux. Le mouvement s’accélère au 19e siècle, préparant la grande révolution industrielle dans les pays européens et aux États-Unis. Nul besoin d’être un marxiste pur et dur pour constater les effets pervers de celle-ci : production de biens accélérée, richesse économique, mais dans le même temps paupérisation des classes qu’on appelait laborieuses, misère de millions de travailleurs venus de la campagne vers les grandes cités industrielles, exploitation des enfants, grèves, révoltes, répressions… Les guerres jouent un rôle, la Seconde guerre mondiale particulièrement, qui a rendu irréversible le processus de production globale des biens, et aidé à l’invention de technologies nouvelles, donc de styles nouveaux dans des disciplines comme l’architecture et de ce qu’on appellera, de ce mot fourre-tout, le design. Ainsi, on pourrait comparer les évolutions parallèles, parfois en accord, parfois en contradiction, de l’économie et de l’art dit appliqué, et repérer entre eux les mêmes harmonies, les mêmes disjonctions et les mêmes effets pervers. On le sait, les progrès dans le domaine social, économique et politique ne s’accompagnent pas nécessairement de grands bonds en avant en art. Une révolution sociale (voyez celle de la France de 89 et 93) peut aller de pair avec une régression de la création artistique ; inversement, une période de glaciation politique peut être bénéfique à un épanouissement de la littérature et l’art.

Ce long préambule, pour signaler que l’artiste Louis Cane, le peintre, le sculpteur, comme le créateur de meubles, lequel nous occupe ici, (j’hésite à employer le mot barbare, cadeau de nos amis américains et anglo-saxons, de « designer ») n’est pas tombé du ciel des « idées pures », il se situe dans cette lignée, en accord parfois et le plus souvent en opposition à elle, évoquée plus haut. Des historiens, plus compétents que moi, auraient à mettre au jour ce que son travail de créateur de meubles doit au 18` siècle, donc à la grande tradition de la marqueterie française, comment sa production traverse des esthétiques comme celles du Modern style (laquelle, au début du 20e réemprunte les voies de l’artisanat), du Jugendstil, de la Sécession (formes empruntées au monde végétal, jeu de la géométrisation et de l’arabesque)… et en quoi elle rompt avec ces courants où le formalisme l’emporte sur la recherche ergonomique. Et que dire de l’abîme qui sépare aujourd’hui le travail d’un artiste, qui, avec l’aventure de Support-Surface, dans les années 60-70, rappelons-le, s’est laissé aller à la tentation formaliste et sait donc de quoi elle est faite, et ce que le design produit de monstres dont la laideur esthétique le dispute à l’inconfort ergonomique : chaises sur lesquelles on ne peut s’asseoir qu’en un équilibre précaire, formes qui vous démolissent la colonne vertébrale, matériaux agressifs qui meurtrissent les bras, les fesses, le dos…

Comment concilier le modernisme des formes, ce que de grands créateurs du siècle passé comme Picasso ou Giacometti ont initié, et une tradition telle que celle de la Chine ancienne ? Voilà le pari réussi de Louis Cane. Tradition et révolution réconciliées. Pureté des lignes et beauté de l’ornementation. Louis XV et Louis XVI convoqués, revisités par l’Art Déco, mais épurés par Cane. La structure est fondamentale (on doit être bien assis sur ses chaises, à l’aise pour écrire sur ses secrétaires, au mieux pour se reposer sur ses canapés) mais la peau compte. Voyez, mieux, touchez ce « buffet galucha », passez la paume de la main sur ces bois précieux, laissez courir vos yeux sur ces idéogrammes chinois…

C’est un rapport inévitablement érotique qu’on a avec ces meubles. On est loin du puritanisme du Bauhaus. C’est le baroque qui fait retour, mais assagi, pas sous une forme flamboyante que nos temps n’appellent plus. L’époque a besoin d’un peu de paix, d’un peu de calme, d’un peu de sérénité. Le monde extérieur, chaque jour un peu plus à feu et à sang, est bien incapable de vous les apporter. Qu’au moins, votre intérieur domestique, influant sur votre intérieur psychique, soit ce havre de beauté et de repos. Vivez en Cane, si vous m’en croyez et si vous en avez les moyens. Dans le cas contraire, militez, comme on au bon vieux temps, pour que chacun puisse se payer ce qui n’a rien d’un luxe, simplement le droit à la maîtrise de soi et au plaisir des sens et de l’esprit.

LA MAGIQUE ÉTUDE DU BONHEUR

(Jacques Henric)

Ce siècle a mis les choses à l’envers. Le processus de basculement à 180° avait commencé bien avant, puis ce vieux farceur du Duchamp a donné le coup de pouce et hop ! imaginaire, symbolique, art, réel, se sont retrouvés cul par-dessus tête. On dit que les fins de siècle se ressemblent. Pas du tout. D’ailleurs, ce n’est pas une fin de siècle que nous vivons, c’est une fin de millénaire. Et pour une fin, c’est bien une fin ! Tant mieux, direz-vous, car il y aura nécessairement un commencement qui lui succédera. Touchants optimistes que vous êtes ! Et si le nouveau était que nous entrons dans une fin qui n’en finirait pas, une fin qui n’autoriserait plus aucun début. Déperdition d’énergie infinie, molle entropie. Vous me jugez pessimiste, désolant, défaitiste ? Pas le moins du monde. Cette situation me ravit. Elle exige de nouvelles stratégies de résistance, elle devrait nous contraindre à inventer, à penser autrement. La première des choses à faire serait de se débarrasser des constats du genre : l’histoire est finie, ou : l’art est mort. La vérité est peut-être beaucoup plus dramatique, beaucoup plus noire, et du coup beaucoup plus excitante, et le défi à relever beaucoup plus passionnant. Si le vrai drame n’était pas que l’histoire et l’art sont finis mais bien au contraire qu’ils ne peuvent finir, qu’ils ne réussissent pas à mourir, qu’ils agonisent interminablement, que le cadavre ne finit pas d’être secoué de soubresauts qui font croire à la vie…

Pourtant, quelques esprits aigus de notre siècle avaient analysé le nouveau de la situation et nous avaient prévenus. Rappelez-vous, entre autres, le « Salut les artistes !, de Debord, et tant pis si je me trompe ». Le très jeune théoricien de la Société du Spectacle annonçait dès le début des années 50 ce qui désormais, ne pouvant vraiment finir, allait faire semblant de continuer. Il avait déjà sous les yeux notre quotidien : des œuvres sans signature, des signatures sans œuvre. Si ce n’est pas tout à fait au début du siècle, quand donc tout cela aurait-il commencé ? Peut-être bien avec la Révolution Française. Je veux dire avec la naissance du Musée. C’était en tout cas l’hypothèse de Blanchot : « Puisqu’il y a le Musée, il ne peut plus y avoir d’œuvres véritables ».

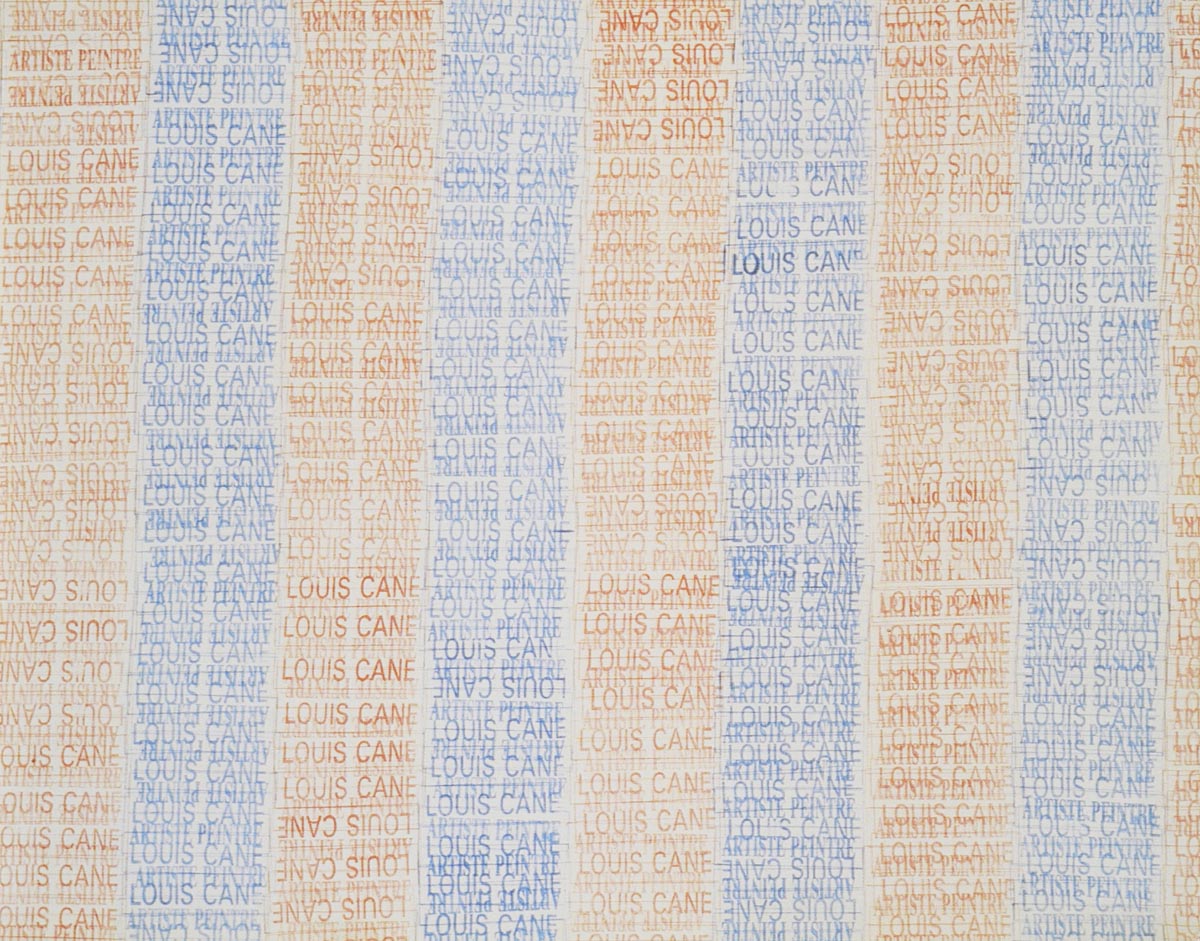

Et Louis Cane, me rétorquerez-vous, comment mène-t-il sa barque, lui, en cette fin de millénaire ? Il a l’avantage sur beaucoup d’avoir traversé quelques orages et tempêtes où d’autres ont vite sombré. S’il y en a un qui a commencé par signer avant de peindre, c’est bien lui. Rappelez-vous, les tampons: Louis Cane, artiste-peintre. Le terrorisme, a expliqué Paulhan, c’est quand les artistes signent au lieu d’écrire (ou de peindre). Le terrorisme, il peut en parler en connaissance de cause, Cane, et l’expérience qu’il en a acquise lui donne aujourd’hui un savoir sur les moyens d’y résister. Qu’il ne se soit pas laissé aller dans le grand fleuve du nihilisme contemporain (il n’y a pas d’autre mot pour désigner cette fin qui n’en finit pas de finir ; le nihilisme n’étant pas, comme y insiste Heidegger, la constatation de l’existence du néant mais, au contraire, son refus et l’impossibilité de le penser), le met évidemment dans une position de totale marginalité. Il se tient sur la rive du fleuve, il le regarde charrier toutes sortes de bricoles, de débris, de déchets, tiens ! une boîte de conserve qui passe, tiens ! un siège de chiotte en plastique, tiens ! un trognon de salade, tiens ! une couche-culotte, un vieux journal, une photo jaunie, une porte de frigidaire, une toile rayée à matelas… Ça le distrait, Louis Cane, il jette un œil amusé à l’écoulement de la vaste benne liquide qui nourrit son ironie, mais il est très vite repris par de plus sérieux travaux. Parmi ceux-ci, signalons notamment son invention de drôles de machines, des machines qui lui permettent justement de ne pas être emporté dans la bourbe du fleuve qui n’en finit pas de rouler ses déjections, des machines grâce auxquelles il va pouvoir prendre quelque hauteur. Tant qu’il s’agissait de se tenir ferme sur la berge, pas de problème, Moïse, en 1985, lui avait fait cadeau de son bâton (Bâton de Moïse). Mais pour décoller, c’est son protecteur, l’ange Gabriel, qui lui a inspiré l’idée de ce merveilleux et loufoque chariot aérien dans lequel, geste de grande générosité, Cane a accueilli son vieil ami Cézanne afin d’épargner à celui-ci la vue trop débilitante de ce qui se passait en bas. Un plan de vol, son pliant, son chevalet, et la route du ciel est à lui, au maître d’Aix, et à son copilote Louis Cane, et à d’éventuels passagers, à vous, à nous si nous le voulons, à tous ceux que Cane espère être en état de réagir aux pastels de l’ange Gabriel, ces « véritables cellules solaires prêtes à se charger au moindre désir d’art qui passe par là ». Le désir d’art. Cane a une belle formule pour le définir : « l’envie de penser l’impensable ». Le désir, l’avez-vous ? L’envie de penser ce qui ne l’a pas été, ce qui ne peut l’être, ce qui néanmoins le sera si vous vous décidez à quitter vos dépouilles d’homme-pour-la-mort et à revêtir la combinaison d’homme¬pour-la-résurrection (qui n’est autre que cet aéronaute à qui la vitesse de sa machine volante va donner l’éternité), cette envie vous tenaille-t-elle ? Vérifiez : entrez dans ce monde de figures à trois dimensions que vous propose Louis Cane. Que dis-je à trois, à dix, à mille ! Vous y rencontrerez des Vénus, des sorcières, des rois et des reines, des petites femmes pudiques, des obscènes, des avec bracelet et des sans, des nues et des en jupettes, des maigrelettes et des à gros culs, des qui jouent avec leur ombre, des qui se balancent sur des escarpolettes, des ballerines, des insectes coïtant, un saint causant aux oiseaux, des abeilles, des libellules, nos ancêtres Adam et Eve, la main de Dieu et certains guignols qu’elle a modelés dans les temps anciens…, le monde quoi ! notre passé, notre histoire, nos arts, nos mythologies, nos joies, nos fantômes, nos peurs insensées… Comment réagissez-vous devant la tragi-comédie que met en scène cet Héphaïstos de notre temps qui tantôt vous enchaîne le vivant dans une immobilité de pierre tantôt vous libère la vie en animant la matière inerte (les dernières sculptures de facture « classique ») ? Recul ? Fuite ? Plongée dans les eaux basses et sombres du temps, au milieu des détritus ? Ou vous vous saisissez de la canne de Moïse que vous tend Cane, comme on fait du bâton d’une course de relais, vous grimpez dans les machines-volantes, vous faites ainsi l’apprentissage de la distance, vous vous entraînez à gagner la dernière course, celle qui se court à l’infini. Un infini qui n’est évidemment pas le fini qui n’arrive pas à finir, la mort qui n’arrive pas à mourir.

La distance. La sculpture, plus que tout autre art, nous apprend à ne pas l’abolir. Burlesques ou graves, réalistes ou caricaturaux, en mouvement ou hiératiques, Vénus millénaire ou petite femme moderne, couple enlacé ou oiseau bricolé, les bronzes de Louis Cane nous signifient que l’espace ne se possède pas, ne se piétine pas, ne se colonise pas. Chaque figure que Cane fait apparaître, chaque geste qu’il lui communique, créent un espace, un espace à part, leur propre espace, un espace déhiérarchisé. S’il n’y a pas d’espace homogène, il n’y a pas non plus un temps rectiligne. Pourquoi croit-on que Cane se donne une vaste longueur d’ondes historiques dans le recensement qu’il fait des moments forts d’une histoire plus spécifique qui est celle de la sculpture, sinon qu’il a la volonté de ne pas soumettre l’art à la chronologie, de ne pas l’appréhender selon le déroulement d’un temps linéaire. Un grand écrivain est d’abord un grand lecteur. Un grand cinéaste, un grand lecteur d’images (ainsi Godard : son Histoire du cinéma écrite en images est peut-être son chef-d’œuvre). Idem pour le peintre ou le sculpteur, il a d’abord à relire l’histoire de la peinture et de la sculpture. A la relire, bien sûr, crayons, pinceaux, ciseaux, burins à la main. Dans les sculptures de Cane, l’Egypte est présente, la Grèce, la Mésopotamie, l’Afrique, l’Océanie, Maillol, Picasso, Giacometti, de Kooning, la préhistoire, les baroques, la statuaire médiévale, Canova, David d’Angers… Les époques et les oeuvres sont revisitées. Sans nostalgie, sans déférence excessive, sans rage iconoclaste. Chaque instant temporel, aussi lointain soit-il, est aussitôt transformé en un instant spatial. Cette statue-ci, celle-là, cette troisième…

Freud avait eu cette remarque étrange, que nos pulsions se manifesteraient en se juxtaposant comme des statues. Colonnes et cariatides s’érigeraient comme autant d’apparitions de la libido. S’il n’y a pas, comme je le rappelais, homogénéité de l’espace, continuité du temps, il n’y a pas plus continuité du moi. Ce ne sont pas que des époques et des territoires que traverse la sculpture de Cane, ce sont aussi ces lieux plus secrets, plus obscurs, plus enfouis, peu visités, peu fouillés, peu explorés par les modeleurs de pâte et les burineurs de pierre, ces espaces intérieurs, profonds, que les poètes, eux, surent de tout temps sonder et dont Freud, en ce siècle, rappela l’existence. Il n’est peut-être pas aventureux d’avancer l’hypothèse que seul un artiste ayant fait l’expérience de l’analyse pouvait donner corps, forme et matière, à cette vie pulsionnelle, inconsciente, fantasmatique, qui nous fait parler, rêver, désirer, haïr, aimer… De quoi d’autre pensez-vous que nous parlent les figures apparemment muettes de Louis Cane ? Si en elles, vous ne retrouvez pas vos peurs, vos effrois, vos blocages, vos angoisses, vos joies, vos aspirations à la liberté, c’est que décidément vous restez obstinément fermé et étranger à vous-même.

Nietzsche, critiquant Kant, écrit dans la troisième dissertation sur la Généalogie de la morale : « La seule chose que je veuille souligner; c’est que, comme tous les philosophes, au lieu d’envisager le problème esthétique en partant de l’expérience de l’artiste (du créateur), Kant a médité sur l’art et sur le beau du seul point de vue du “spectateur”… » Plus loin, à la conception du beau selon Kant, Nietzsche, oppose la définition de Stendhal : « une promesse de bonheur ». Si l’on en croit Giorgio Agamben, commentant Nietzsche, c’est cette impossibilité occidentale de penser l’art à partir de l’expérience vécue du créateur, qui est à l’origine de ce qu’on va appeler d’un beau nom ronflant : l’esthétique. L’esthétique ou la science de l’œuvre d’art. Que cette pseudo-science naisse quand l’art entre au Musée, quand la Terreur bat son plein, voilà qui devrait donner à réfléchir. On est évidemment loin de ce que Rimbaud demandait à l’art et à la poésie, à savoir la « magique étude du bonheur ». Le discours de l’esthétique va se mettre à proliférer, il domine aujourd’hui tout le champ de la théorie. Les esthéticiens ont définitivement éliminé les philosophes. Une grande partie de l’art du XXe siècle a été programmé par le « jugement esthétique » et s’en est fait l’esclave consentant. Simple indice parmi mille autres de l’hypertrophie de ce discours : le nombre pharamineux d’essais consacrés à Duchamp…

Dans ce contexte, où seul compte le comment et jamais le pourquoi, où l’art n’est plus que la manifestation d’une formidable puissance de négation, on comprend que la volonté d’un Cane de poser la question du bonheur (bonheur de peindre et bonheur de vivre) apparaisse comme une incongruité monumentale. Et que son œuvre fasse l’effet de cette détonation au milieu du concert dont parlait Stendhal.

Louis Cane, à la différence de la plupart de ses contemporains, ne se considère plus envoyé par les dieux de la science et de l’esthétique pour expliquer, analyser, critiquer, déconstruire ; sa mission est à la fois plus élémentaire et plus ambitieuse : manifester une présence, faire de chacune de ses sculptures un acte d’approbation, un oui qui n’est pas tant un oui au monde qu’un oui à la dure tâche d’avoir à habiter le monde. Cane a sans doute appartenu, dans des temps bibliques anciens, à cette tribu d’Iduménée qui dans la Genèse avait la faculté de connaître de façon évidente et immédiate le beau. Avoir reçu un tel don crée quelques obligations. Il me faut nuancer ce que je disais plus haut en précisant que le grand oui qu’il adresse au monde s’accompagne de mille non qu’il lui faut opposer à toutes les forces qui empêchent l’habitation de ce monde. Le nihilisme est à combattre sur tous les fronts. Ce polyphile qu’est Cane (Polyphile, personnage de La Fontaine, l’amateur – au sens fort d’aimer – de toutes choses) se double d’un bagarreur pugnace. Sa sculpture en témoigne, qui manifeste les deux tendances opposées sans lesquelles le combat ne peut avoir d’issue victorieuse : d’une main bienfaisante, selon une opération délicate et savante, Louis Cane dit la beauté du corps humain, la grandeur de l’incarnation (et vous avez des Vénus comme celle dite la Parisienne), d’une autre main, moins philanthrope, il rappelle les conséquences de la Chute, il remet en mémoire combien les bienvenus de l’origine, les bienfaits du début, se sont contrefaits au fil du temps (et d’exposer avec une commisération enjouée les tares, les déformations, les défauts, en un mot les marques du péché dans les corps qui en vérité sont des âmes (et vous avez ces séries de sculptures, menées parallèlement aux autres, où la caricature, la drôlerie, le rire, l’emportent sur la louange). Un artiste qui n’aurait pas deux mains, ces deux mains-là, une bénisseuse et une cogneuse, une flatteuse et une blâmeuse, une grave et une légère, une faiseuse de plein, et une creuseuse de vide, une lyrique et une satirique, une apologétique et une gouailleuse, une rassembleuse et une diviseuse, une amoureusement tendre et une érotiquement agressive, a peu de chances de nous faire entendre, et d’entendre lui-même, dans quelles conditions une âme peut habiter un corps, un humain habiter le monde, un étant habiter son être-là. Un sculpteur, et tout artiste en général, se doit d’être un efficace déniaiseur. La force de la sculpture de Louis Cane ? C’est une rabatteuse de chimères.

Encore faut-il savoir la voir. Savoir que la pogne de Cane qui fesse peut, comme faisaient les dieux jaloux avec leurs ennemis, nous transformer à notre tour en statue, en un de ces monstres froids où le sang s’arrête, où la voix ne passe plus, qui vous observent de derrière un miroir (ah, que les livres saints avaient raison de nous prévenir contre les sculptures, c’est qu’elles ont vite fait de devenir des idoles, ces doubles de doubles, qui charment ou qui, grimaçantes, vous foutent une énorme pétoche physique et métaphysique). Mais, aussi bien, faut-il savoir que son autre main, à Louis Cane, la main qui caresse, la main qui précautionneusement modèle et polit, a le pouvoir pygmalionesque de métamorphoser la glaise, le plâtre, le marbre ou le bronze, en chair vivante (ah, que le Christ avait raison d’annoncer que là où les hommes se tairaient – et ne trouvez vous pas que nos contemporains se taisent énormément, que n’ayant probablement rien à nous dire leur silence finit par faire un bruit assourdissant ? – ce seraient les pierres qui parleraient).

« Là où volera l’esprit, le corps aussi se rendra tout droit ». Le vol, on le sait, est un jeu savant entre vide et plein. L’art même du sculpteur. L’esprit peut voler de ses propres ailes, mais le corps… Là intervient le geste de Louis Cane. Défaire une main de sa paralysie, une jambe de son engourdissement, demande une longue patience. Monter, pour la sculpture d’un corps, les disjecta membra, greffer une tête sur un torse, un bras sur une épaule, requiert une science très spéciale qui tient de celle du jardinier et de celle du chirurgien orthopédiste. Visitez l’atelier de Louis Cane, regardez-le faire, vous comprendrez qu’au milieu de ce magasin de pièces détachées, dans ce capharnaüm de pieds, d’avant-bras, de culs, de calottes crâniennes, de rotules, un seul jeu se joue : comment avec du plein faire du vide, mais un vide orienté, pas un vent de néant, et comment avec du vide obtenir du plein, mais un plein détendu, étalé, lumineux, pas une masse de lourdeur et d’obscurité. Si le jeu est réussi, le corps, alors, peut voler. Filer tout droit. Vers l’esprit qui lui tend les bras. De corps de boue, de corps de déjection (ce plâtras mou, cette glaise collante, ces fils de fer, cette ficelle, ces bouts de ferraille…, toute la bricole et la cuisine qu’on trouve dans l’atelier de l’artisan-sculpteur), il devient corps de gloire, corps d’action, corps en érection.

Avez-vous remarqué que la main de Cane qui pétrit des femmes est bien plus active que la main du même qui tripote de l’homme. Combien de sculptures de dames ? Combien de messieurs ? Comptez. C’est Masson qui disait qu’il n’y a d’images que du corps. Je me suis permis d’ajouter, et de préciser, quelques années après lui, qu’il n’y d’images que du corps de la femme. Je ne reprendrai pas ici ma démonstration. Je vous renvoie à Lacan et son développement sur le lien entre image et manque, et à sa théorie de l’Autre sexe. Cane peaufine ici la démonstration. Les quelques rares troncs mâles ne sont que des ponctuations, des signaux minimaux destinés à rappeler la réalité de la différence sexuelle. Quand il y a couple, Cane n’hésite pas à flirter avec le chromo, pour, avec humour, le dénoncer : cette façon que l’homme et la femme ont de poser unis pour quelque hypothétique éternité. Se rappelle-t-on la définition qu’Eluard, ou je ne sais plus quel poète communiste en plein trip d’optimisme béat, donnait de l’amour ? L’amour, affirmait ce doux rêveur, ça ne consiste pas à se regarder dans les yeux mais à regarder ensemble dans la même direction. Tu parles ! Qu’on observe de près le même couple repris en main (et les deux ne sont pas de trop cette fois) par Louis Cane. Les scènes d’amour, les préparatifs au coït : s’agit-il d’une tendre union amoureuse, ou d’une lutte féroce sur un ring ? Ce n’est plus Eluard, cette fois, qui préside aux ébats, mais Baudelaire.

En somme, qu’est-ce qu’on attend d’un artiste ? et aujourd’hui plus que jamais ? 1) Qu’il nous dise la vérité sur les pulsions de fond qui mènent l’humanité. 2) Qu’il le fasse avec les armes de la beauté, certes, mais aussi de la légèreté et de l’ironie qui, les seules, peuvent, sinon nous délivrer de nos démons (pouvons-nous échapper à la malédiction de la Chute ?), du moins nous les rendre dérisoires, inoffensifs.

Eckermann disait à Goethe : « Il faudrait que vint un second rédempteur qui nous délivrerait du tragique ». Louis Cane n’est sans doute pas le second Messie, mais pour ce qui est de donner un vigoureux coup de balai sur quelques-unes des scènes de notre monde où se jouent quotidiennement des tragédies, on peut compter sur lui.

LOUIS LE HARDI

(Gilles Cornec, Épiphanie, 2004)

Cane s’amuse. Cane ressuscite. Cane s’amuse à ressusciter. Qui dit mieux ? Arrêté par aucune police, voici quelques années qu’à ce combat son esprit sert de support. Limité par aucun plafond, il flotte à sa surface et offre à ses pensées plus qu’un répondant, des formes qui les laissent ouvertes. Plier le soulagement réciproque de la toile et du châssis selon tous les angles possibles entre ciel et terre, cuire son idée dans mille étuves, la sortir chasuble ou moucharabieh, tout cela, il l’a réussi, sans jamais rien employer de sévère ni de pasteurisé.

Un jour, il s’est mis à sculpter. Croit-on la chose facile ? L’ennui, le péché. Des molécules agrégées en meule, qu’il s’agit de rouler pour faire place à l’air libre. Or en ce temps-là, janséniste en diable, déjà fait faisait honte à savoir-faire. C’est notoire : tout augustinisme exagéré finit en convulsions sur une tombe à n’ouvrir à aucun prix. Trônant sur du feutre et couronné de graisse, l’objet-dard régnait sans partage. Eclairé par un porte-bouteilles, un coyote montait la garde. On ne rigolait pas. Près du fleuve Nihil – où, contrairement à celui d’Héraclite on se baigne sans cesse dans le même – la Fabrique produisait, en guise de catalogue, une suite d’impératifs.

Ni bronze, ni selle. Ni corps surtout. Ni, par conséquent, femmes dévoilées. A la télévision, dans la publicité, tant et plus que vous voudrez. Du poil ad nauseam. De la peau partout en images. Mais pour cause d’une réputation traînée par le mot d’académie, partout sauf dans l’art. Ou alors à condition de mettre à mal ladite peau. Non plus étripée comme naguère. Ni même pornographiée, puisque cette affaire-là rime désormais avec chic, c’est-à-dire avec marchand. Non. Plutôt collectée en menus fétiches. Ce digitaloïd flou ? Mon avant-bras d’hier soir. Ces draps avec leur plus ou moins de chair grise dedans ? Mon ombilic de demain matin. Des bouts de désêtre semés dans un calendrier virtuel et par lesquels s’auto-conserve la domesticité générale. En bref, rien qui respire. Rien de bon.

Sorti de la fabrique après y avoir tout juste jeté un œil, se souvenant de ce que Barthes voyait en toute avant-garde un « langage rétif qui va être récupéré », (1) Louis Cane a pris les choses en main. A sa façon.

Deux tendances se répondent chez lui. Parfois tout l’entraîne à s’affranchir de ce que Céline nomme la « féculence » humaine. Parfois, un bonheur terrestre le sollicite.

En ce sens pas de dérobade possible aux exigences du métier. Tout ce qu’il y a de plus ronde, sa bosse ! Et lorsqu’il fait jouer les masses avec les jours, personne de plus statuaire que lui ! Ne pousse-t-il pas la contradiction jusqu’au fini, cette manière trop polissonne pour n’être pas malhonnête aux yeux modernes ?

Comment dans cette voie n’eût-il pas rencontré Vénus ? Nul besoin d’en appeler à Lucrèce pour savoir la nature vénérienne des choses. Suivant le conseil de Rilke, les sculpteurs sont unanimes pour placer leurs yeux « autour de la Créature comme des pièges, en cercle autour de sa libre issue ». (2) « Infernale mégère en grande toilette », telle que l’autre la trouvait, à l’occasion, dans son crâne en forme de cornichon… A qui s’adresse donc l’aplomb de ce mannequin-là, moulé sur son actualité aussi indiscutablement que sur son principe ? Faut-il être plaisantin pour la sortir anadyomène et pour la lancer vers le ciel, tantôt chargée comme une menine, tantôt lisse comme un obus ! En cette pas-toute se trouvait, disait-on jadis, la tota mulier. De se l’être entendu dire n’a pas fait spécialement peur à l’artiste.

Ce motif millénaire, il le fend par le milieu. On n’est pas pour rien disciple de Chiang-Tzu ! Et des hémi-femmes qui en découlent il se sert pour river son clou au métal estoffié : à sculpteur cultivé femmes culturistes. C’est là bien sûr qu’il se montre le moins charitable. Quoi de plus drôle en effet que des pectoraux à la place des seins, que des sternums concaves sur des jambons ployés ? Quoi de plus pitoyable que l’hétéro-grenouille voulant, grâce aux stéroïdes, se faire aussi grosse que l’homo-bœuf ?

D’autres sont plates. D’être étêtées ou manchotes ne semble pas déranger ces sculptures de sculptures. Pieds brisés, patine verte, socle carré… Voici la Grèce en personne. Sans le moindre déhanchement. Si l’on est par goût plus Maillol que Cyclades, on aimera mieux ces fruits qu’on devine choisis, avec une délicieuse licence, dans la vaste nichonnerie où travaillèrent sans se gêner le peintre occidental et l’imagier brahmane… L’une d’elles les porte de travers. C’est sans doute parce qu’elle va se mettre à marcher. Comme un kouros, peut-être se contentera-t-elle de poser un pied en avant. Elle tient croisées ses mains de vierge. Ce qui lui a poussé avec les années, vous ne le verrez pas. Ni davantage sur quelles minces chevilles le magicien la fait tenir debout. Mais vous imaginerez, à la jointure de son ventre et de ses cuisses, quelque chose qui n’a ni longueur ni largeur. Un point. Où la guêpe concentre l’énergie prise dans ses hanches énormes pour ne se livrer à aucune fécondation.

Pas mal non plus, celles-là, droit sorties d’on ne sait quel caf’ conç’ élamite, qui cachent leur trésor sous le jupon en artichaut renversé ! Paniers, crinolines, il y a encore de la moelle, n’est-ce-pas, sous votre rotin ? Tout n’est pas parti, rassurez-nous, par la bonde de l’anorexie publique ? Laissez-nous penser ce que laisse à penser ce chef-d’œuvre de candeur, qui porte Degas jusqu’à Babylone, à moins que ce ne soit Babylone jusqu’à Degas ! Regardez-les bien. Ce sont, mais oui, les sultanes des Illuminations, « princesses de démarche et de costume tyrannique ».

À preuve, ce roi et cette reine que l’artiste lui-même présente comme « tranquilles habitants d’un corps qu’ils ne détestent pas, calmement dressés dans leur frontalité assise. » Sourires, geste tendre… Pareils au couple étrusque, ne les croirait-on pas désignés en ces termes : « Ils se pâmaient l’un contre l’autre. En effet ils furent rois toute une matinée où les tentures carminées se relevèrent sur les maisons et tout l’après-midi, où ils s’avancèrent du côté des jardins de palmes ».(3) 1873 : Manet sur la plage de Berck. Cézanne à Auvers. Retour de Londres, les impressionnistes se constituent en groupe.

Qu’on ne s’y trompe pas. Toujours illuminatrices, les royautés dont il s’agit. En sculpture aussi, non content d’être au commencement, le Verbe court les siècles et les redistribue. Il n’y est pas moins question qu’en peinture de cosa mentale.

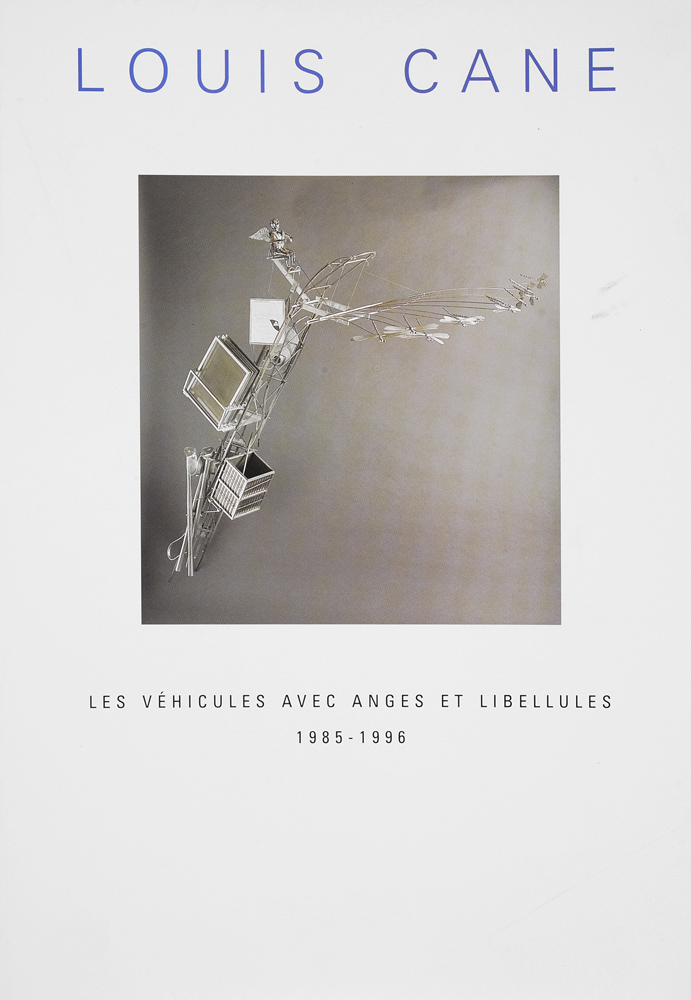

« Feuilles volantes et sans pagination », ainsi peuvent être considérés les véhicules créés par Cane. Du reste, leur dédicace aux peintres préférés, leur dotation en plan de vol suffiraient à détingueliser par avance ces assemblages de câbles et de tubes.

Les aeschnes ont deux paires d’ailes. Riches en nervures réticulées. Transparentes et incolores, ou bien rayées de couleurs vives à reflets métalliques. Leur vol, au rythme de vingt battements par seconde, est silencieux, sujet à de brusques changements de direction. Sous le palonnier de séraphins selon l’humeur du constructeur pris à des reliquaires ou bien à des limonaires, c’est toute une voltige qui prend le sillage de Léonard. Le but de la libello-traction ? Apporter, notamment, cinq cent vingt-six pastels de la maison Sennelier à Paul Cézanne. Pour que son chevalet, son esprit diagonal se posent une fois de plus devant la Sainte Victoire. Que soit enfin rompue la longue chiourme où les cœurs se fatiguent. Et, sans la moindre peur, sans autre danger dans la soute que des pigments à faire exploser ensemble, que chaque spectateur s’avance – bonjour monsieur Matisse – « du côté des jardins de palmes ». Point de vue, très clair là-dessus, du vieux Claudel :« Il y a longtemps qu’un certain sentiment intérieur, par la voie du rêve, nous a avertis que nous ne sommes pas faits pour l’inertie, mais pour l’équilibre, pour l’exercice entier et parfait à notre disposition pour notre masse, pour un certain état de suspension bienheureuse, pour le vol. » (4) Non moins clair, le point de vue du très vieux Dante. Chez lequel, on s’en souvient, chaque ciel est pourvu d’une « intelligence motrice ». Impossible d’après lui de préparer son paradis sans se donner sur terre des ailes pour voler (« chi non s’impenna si che lassù voli » )(5). Sempenner solidement et en beauté, c’est le programme encore de Rimbaud, qui parle de « chalets de cristal et de bois qui se meuvent sur des rails et des poulies invisibles » , voire de « calèches sur les routes du ciel »…

Plaidée par de pareils avocats, la cause serait entendue s’il n’y avait le ressentiment. Celui-ci ne s’exerce pas sur la seule matière, ineffable, des âmes. En pesant de tout son poids sur les chairs mortelles, les rend-il inaptes à une « suspension bienheureuse » ? A cette question tout plasticien post-moderne répond en se vengeant. Tenant par excellence du dépit nihiliste, il sent son corps qui vacille et sa peine à jouir de quoi que ce soit. Aux quatre coins de la planète il envoie les cavaliers de la laideur, de l’ignorance, de la bêtise et de la pudibonderie. (6). Tout autre, l’attitude de qui n’aura jamais confondu apocalypse et catastrophe. C’est de dévoilement qu’il s’agit. Auquel Cane s’est demandé si pouvait contribuer l’empennage particulier connu sous le nom d’amour. Mais plus que n’importe lesquelles de ses œuvres, ce sont ces contributions-là qui lui vaudront, gageons-le, le genre d’outrages faits à Carpeaux par ce que son siècle avait de plus stupide. L’encre ne manquera pas, jetée avec le grief de néo-classicisme. Autrement dit à rebours. Ce soixante-neuvard, enfin, ne l’avons-nous pas connu lacanisant ? Entre tous les discours sollerto-tractés dont il s’est réclamé, celui-là n’aurait-il pas dû lui ôter toute illusion sur un quelconque rapport sexuel ? Et voilà qu’il nous sert ces mariages frottés à l’os, ces baisers symplegmata ! Haro sur l’inconséquent, ce Canova qui s’ignore !

*

Et s’il fallait seulement regarder ? En tournant autour, de rendre littéralement inconcevables ces barbaries nommées tournantes ? Lumière sur le différend des sexes. Mais lumière par l’absurde sur son croissant dérèglement. Autrement dit, rideau sur la geôle techno-morbide où sont employés de nos jours pênes et serrures. Qu’importe, puisque arbitre il n’y a pas, que soit libre ou gréco-romain ce catch as catch can ! C’est une greffe réciproque : prête-moi ton corps biologique ; rends-moi mon corps-image ; unissons nos corps-signes. Lingam enté sur yoni, du haut, du bas, du travers, du ferme et du glissant. Tutoyer avec sa nuque le derrière d’un étranger, avec ses genoux parler aux flancs d’un autre soi-même fait en creux, cela ne blesse personne, pas même l’honneur d’un dieu jaloux. Cela sort de terre sous la caresse, dans le sens de leur meilleur crin, du planton de Sumer, des nymphes du Grand Siècle.

La plus complète insouciance, dîtes-vous ? Et pourquoi pas ? Cela du moins cause des événements inattendus. Ainsi quatorze petites femmes jouent-elles avec leur ombre par la grâce d’un simple pochoir. Ainsi sur une escarpolette Josephine Baker donne-t-elle à Fragonard le la créole. Plus besoin de perdre sa mule pour tout montrer … La pulsation américaine et l’œil français sont des façons, plus assez appréciées, quoique plus que jamais d’actualité, de s’en balancer.

De ce gentil va-et-vient deux objets se dégagent comme emblèmes. Le fly-tox est un pulvérisateur insecticide. Duchamp l’eût présenté tel quel et intitulé, cela va sans dire, A verge de rechange. Arman quant à lui en a probablement accumulé plusieurs dizaines. Cane tout à l’inverse lui offre une partenaire. Elle s’allonge sur sa hampe, le pompe, l’arrache du sol comme des haltères, se fait projeter par lui comme par un canon. Quelle sieste, quelle méditation ! Avec cette fly-maid (7) aux prises avec son raidi-tox, rarement l’hystérie aura mieux décliné son répertoire. Le meilleur dada, n’est-ce-pas une chose qu’on mène aux extrémités du comique par le bout de sa suffisance ?

Autre branche, celle de Moïse. Le premier pilote, c’est naturel, manie le premier manche à balai. Il s’en sert à tour de bras. Ridiculise les charmeurs de serpents. Sur le pays fait tomber toutes sortes de calamités. Il se fâche pour de bon, fait passer son peuple à pied sec, noie les chars ennemis, puis frappe le rocher pour en faire jaillir l’eau. Tout cela est bien connu. En d’autres termes : ayant prêté la sienne, l’Eternel a donné pouvoir de la dresser quand il faut. Plus douée que celle des idolâtres. Plus favorable à l’agriculture. Capable de faire quitter à des foules les privautés d’une certaine mère, menstrues y comprises…

Peu de figures ont comme celle-là confirmé la triperie freudienne lorsqu’elle égale organe à moins que rien. Sans des sons articulés, sans l’invocation d’un nom propre l’organe en effet n’est pas grand chose. Un tortillon de glaise, auquel Giacometti en personne ne pourrait donner le branle. Un pauvre aspic, que le sein de Pharaonne elle-même serait en peine de réchauffer ! Contre l’illusion de jamais le posséder, le Lévitique n’a-t-il pas énuméré plusieurs centaines de moyens ? Avec cette énumération la figurine n’est pas en reste : « Je ne l’ai pas ? Qu’à cela ne tienne ! J’en jouerai. D’un gode je ferai mon dieu. »

Pour apprécier ce genre de clownerie mieux vaut donc savoir lire. L’épisode de la manne, par exemple. Dans lequel Baltasar Gracian voyait « le symbole de ces esprits qui ont acquis de quoi se transformer en tout. » Le côté transformiste est parfois reproché à l’athlète. Comme à Sonny Rollins il lui est arrivé, c’est vrai, de se lever hard bopper pour se coucher caraïbe. Comme Picasso il manie le crayon ingresque aussi bien que le moule à gâteau. Cette bonne compagnie l’atteste toucher à tout n’est pas toucher à n’importe quoi. Il faut avoir l’oeil pressé ou l’esprit prévenu pour ne voir chez lui que citations juxtaposées. Avec La Fontaine, certes, il se reconnaît dans le papillon du Parnasse : « Je suis chose légère, et vole à tout sujet ; Je vais de fleur en fleur et d’objet en objet. » Mais c’est par oxymorons qu’il s’exprime. Son bronze est aérien, sa rondeur est piquante, son Kama Sutra pudique, etc.

L’œuvre sculpté ? Un mouvement souterrain de causes et d’effets. Au fond, ne serait-ce pas aujourd’hui qu’il se livre à un véritable travail de support-surface ? Voici quelques trente ans, la théorie jouissait de sa propre abondance, hors les formes supposées émaner d’elle. Désormais c’est en volumes que le verbe passe, et justement en ce qu’il ne pipe mot. D’où sa drôlerie à la fois lacunaire et pascale.

Tout chez Louis Cane est affaire de traversée. Fildefériste ou terre à terre, déposée en touches, en plumeté sur cent trames différentes, comme les plaies d’Égypte écrasées sur toutes sortes de pare-brise, guidée dans son caprice par de subtils aéronefs, par de drôles de bâtons, voyeurisée sous l’osier, perdante dans le gain, gagnante dans la perte. Souvent moqueuse, modeste parfois, libre toujours. Tout est Pâque qui sort de ses mains. Et, par conséquent, inénarrable joie.